這是一場別開生面的演出,與以往都是以國家級專業院團代表國家藝術水準的選擇不同,這場演出除了個別戲劇演員,基本上由來自中國各民族、各地區的非物質文化遺產傳承人組成。作為這場演出的藝術總監和主持人,我希望能讓觀眾感到驚豔,甚至能在某種程度上改變他們對中國文化和中國的認識。

我們以往幾乎所有晚會的「開場」節目都火爆、熱鬧,叫作「震場」,但那是千百年來在農村曠場舞台上養成的習慣。面對日本各界的菁英,如何能讓這些看過太多世界一流藝術的觀眾耳目一新、印象深刻呢?為此,我安排的第一個節目就是古琴獨奏〈流水〉。

我上台後,先簡要地介紹了古琴在中國文化中的地位,「孔子以弦歌教化眾生,傳說中,日本朋友都熟悉的諸葛亮就是彈著它在空城之上嚇退了司馬懿的大軍的」。接著,我請古琴演奏家李祥霆將他即將演奏的唐琴展示給大家。我說:「古琴和人一樣,都有一個美麗的名字,她叫『九霄環佩』,形容她的聲音就像天上傳來的仙女走路時玉佩碰撞的聲音。這張琴是唐琴,琴腹裡寫著製琴的年代『至德丙申』,即西元七五六年。」為了讓大家對時間有一個清晰的概念,我接著說:「這張琴出生的那一年,中國的詩仙李白五十五歲,詩聖杜甫四十四歲。」這時候,我聽到台下似乎有驚詫的吸氣聲,於是加了一句:「這張琴製作出來之後三年,偉大的鑑真和尚開始在奈良建造唐招提寺。」

雖然無法親臨現場,也可稍微體驗一下「九霄環佩」的聲音~

李祥霆彈的是著名古琴曲〈流水〉,除了「九霄環佩」的泠泠仙樂,整個劇場鴉雀無聲,真的是「掉一根針在地上都能聽見」。面對如此悠久厚重的歷史和文化,面對這全人類的非物質文化遺產,不管你曾對中國有了解還是有偏見,那一刻你只能有一種態度,那就是:敬。

第二個節目,是「原生態」的無伴奏合唱侗族大歌,來自貴州省從江縣小黃村的九個小姑娘帶著發自內心的微笑走上台,開口便唱。她們中最大的十三歲,最小的九歲。她們不一定知道台下端坐的兩國首腦和高官叫什麼名字,也不一定清楚這場演出的意義,但是,她們高興!她們第一次走出村寨,第一次坐飛機,頭天到了省會,第二天就到了北京,馬上又到了東京!她們開心,她們興奮,她們就像在侗寨廊橋上歌唱一樣,滿臉笑容,用她們天籟般的聲音瞬間征服了觀眾。

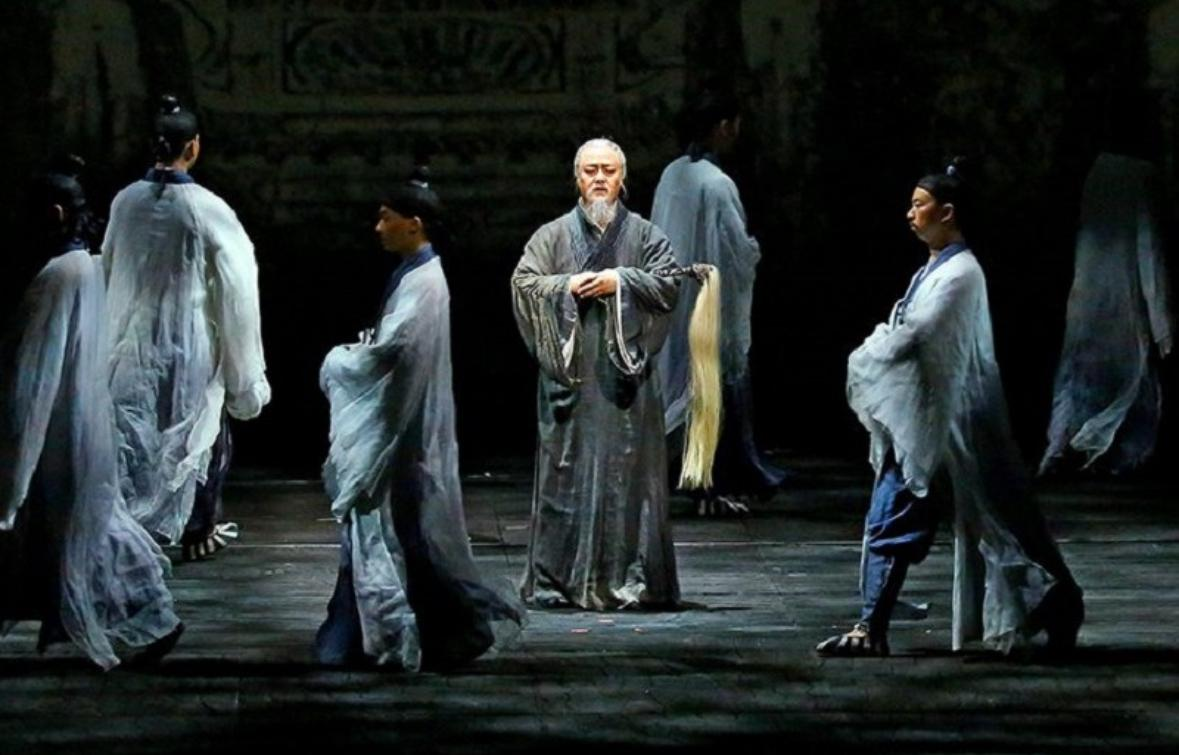

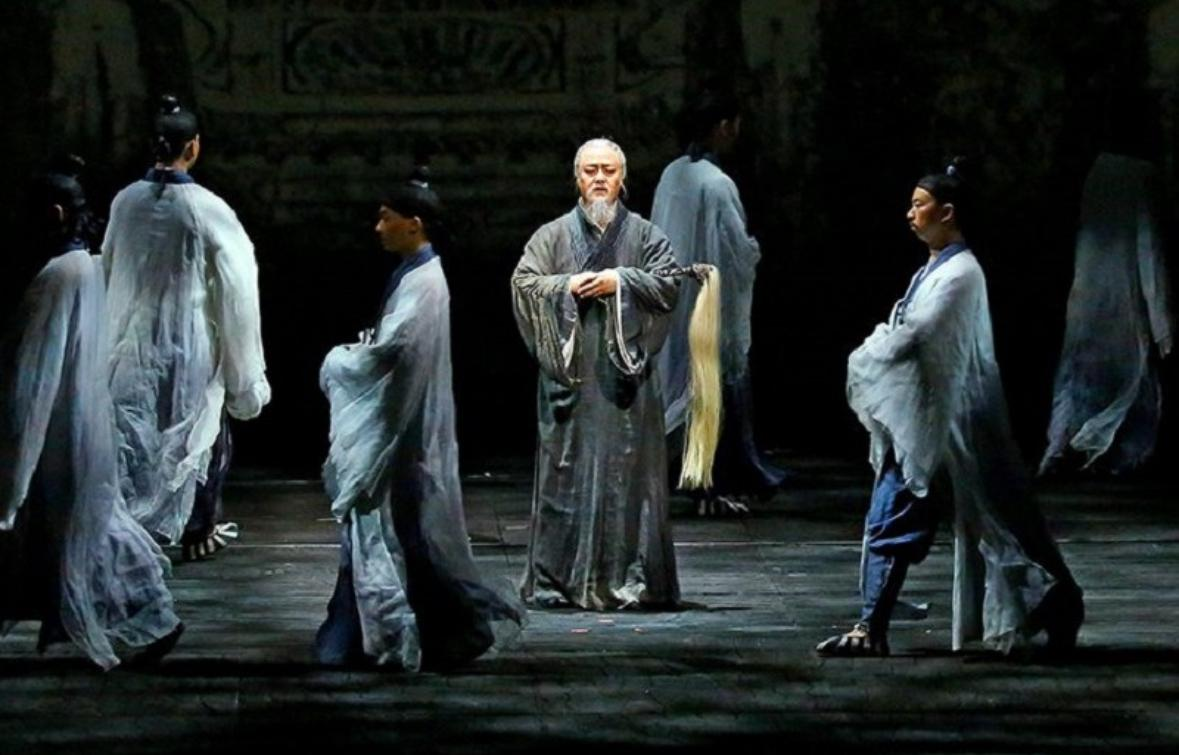

一個是來自歷史的悠遠琴音,一個是來自深山的赤子之聲,天空與大地交會,時間與空間相融,只用這兩個節目,我的目的就達到了。當然,之後的蒙古族長調、新疆維吾爾木卡姆藝術、二胡獨奏〈二泉映月〉、崑劇《牡丹亭.驚夢》……真的是異彩紛呈,我們祖先的天才創造在這塊「一衣帶水」的土地上依舊像盛唐時一樣綻放著無窮魅力。

這些來自民間的歌手和他們所傳承的偉大藝術,尤其是他們上台後那份不加「表演」的真誠,是和煦的陽光,是融冰的春風,入耳入心,化人以深。

這場演出之後,我們全班人馬馬不停蹄地趕赴法國巴黎。

二〇〇七年四月十六日,「中國非物質文化遺產藝術節」在巴黎聯合國教科文組織總部開幕,大會議廳裡,一百六十多個國家的官員齊聚一堂觀賞我們的演出,其中很多人是第一次現場聆聽中國人的音樂。在為二胡曲〈二泉映月〉做導聆的時候,我專門提到世界著名指揮家小澤征爾第一次聽這首樂曲時曾流著淚說:「這樣的音樂,是應該跪著聽的。」

當這首來自中國民間的偉大作品縈繞在這座莊嚴殿堂的時候,一千餘名觀眾鴉雀無聲,神情肅穆,就像在教堂聆聽聖樂。樂聲裊裊而逝之後將近半分鐘,掌聲才轟然而起,久久不息,似乎是在向阿炳這位中國民間天才音樂家致敬。

除了這場令人驚豔的演出,我們還去過許多地方表演,我們所到之處,永遠是歡笑和掌聲,是心靈的相知和相融。不知道有多少外國朋友,通過中國人的音樂認識了中國人,認識了中國。而我們在寶島台灣的演出,也曾造成很大的轟動,許多對大陸缺乏了解甚至有誤解的朋友通過我們的演出改變了對大陸的偏見,在中國文化博大豐厚、溫潤華滋浸染中感受到作為中國人的自豪。我越來越深切地體會到「移風易俗,莫善於樂」是真理,是古人莫大的智慧;越來越深切地體會到,中國人的音樂,是我們祖先天才的創造,是中國人貢獻給人類文明的珍寶。

我畢業於天津音樂學院作曲系,年輕時主要學習西方古典音樂。中年之後,才深感自己對中國音樂的無知,開始了專門的學習和研究。中國音樂有數千年歷史,包括五十六個民族,真的是浩瀚無垠、博大精深,任何人在它面前都只能望洋興歎,深感自己的無知和渺小。應該說,過了古稀之年,我才對中國音樂有了一點點認識和了解。我早期的學習階段,就像「盲人摸象」,摸到肚子以為是牆,摸到尾巴以為是繩。經過近半個世紀的學習、研究,我才隱約看到一點兒大象的模樣,才認識到中國傳統音樂就像中華民族一樣,是一個「多元一統」的小宇宙、大格局。

「亂花漸欲迷人眼」,假如讓我只用一個字來概括中國音樂,那就是「和」。這個「和」字,不但是中國文化的核心價值和最高體現,也是中國人和中國音樂的最終追求。西元前五二二年,一位叫晏子的政治家就是以音樂為例,生動、準確地闡明了「和」不是「同」,「和」的本質,就像音樂一樣,要有不同的「清濁、小大、短長、疾徐、哀樂、剛柔……」,而「同」,則是「以水濟水」。假如音樂只是相同聲音的不斷重複,那「誰能聽之」?千百年來,中國人將這個從音樂中悟出的道理「和而不同」上升為哲學,落實在生活的方方面面,成為我們的祖先貢獻給人類社會的中國智慧。

本書是寫給大家的。書名是大了點兒,我們指導學生寫論文,總強調要「小題大作」,但本書卻是「大題小作」,即希望通過我精心選擇的這二十六個主題和三十六首音樂,讓讀者對中國音樂這頭「大象」有一個大致的整體印象。象牙塔裡的音樂學是分門別類的,史是史,論是論,美學是美學,欣賞是欣賞。本書沒有遵守這些規則和門類,只是隨心所欲地寫我心中的中國音樂,寫這些給我的心靈留下永恆印記的音樂。目前音樂學家們的分類法都有其理,也都有其弊,我不想把鮮活的中國音樂套進這些學者、專家精心打造的鞋子裡。

所謂音樂,無非是「唱」和「奏」,因此,除了〈引子〉和〈尾聲〉,全書只分成三個樂章:把中國傳統音樂分成「樂器與器樂」、「民歌與聲樂」,把近代西方音樂進入中國後本土出現的各類音樂稱為「新音樂」。「一生二, 二生三,三生萬物」,我相信中國古老哲學的原則和觀察世界的方法,有時,最簡單的也許是最好的。至於書名為什麼叫《中國人的音樂》,強調一個「人」字?是因為我始終篤信:音樂,是人創造的,是人聆聽的,是人的情感與思想的凝聚與昇華。因樂可知心,因樂可知人,你懂得了中國人的音樂,也就懂得了中國人,懂得了中國。

為令讀者能夠了解綿延千年、囊括五十六個民族,不可不謂博大精深的中國音樂,知名音樂學家、非物質文化遺產保護專家田青老師選擇了二十六個主題、三十五首音樂,娓娓道來,誠如〈引子〉所言:「本書是寫給大家的。」

*作者為知名音樂學家、非物質文化遺產保護專家。現任中國藝術研究院音樂研究所名譽所長、中國崑劇古琴研究會名譽會長、大陸中央文史研究館館員。本文選自作者著作《中國人的音樂》(佛光文化出版)